À l’occasion de la Journée de l’autoconsommation collective 2025, Enogrid a réuni 4 experts pour échanger sur un enjeu central : assurer la coordination des acteurs du marché face à la croissance rapide de l’autoconsommation collective (ACC).

Aujourd’hui, les fournisseurs manquent de données pour gérer l’autoconsommation collective sans risque. Les agrégateurs, eux, commencent à l’intégrer dans leur stratégie de pricing, mais ils manquent de visibilité pour proposer des offres adaptées.

Ces enjeux ont été présentés lors d’une table ronde partagée par Nicolas Lecointe (du producteur, agrégateur, responsable d’équilibre et fournisseur d’électricité verte elmy), Julien Haure (de l’agrégateur Bohr Energie), Thomas Ober (du spécialiste de l’ACC Enogrid) et Annaïg Haumont (du producteur éolien et solaire H2Air).

Les volontés sont claires : il faut donner à chaque acteur les moyens d’intégrer efficacement l’autoconsommation collective dans ses processus, afin de favoriser une transition énergétique maîtrisée et gagnante pour tous.

Les fournisseurs d’électricité s’approprient peu à peu l’autoconsommation collective

L’autoconsommation collective change d’échelle et doit désormais s’intégrer pleinement dans le marché de l’énergie. Pour les fournisseurs, cette évolution représente un enjeu croissant, notamment en matière de facturation, de prévision de consommation et de gestion des risques.

Comme en témoigne Nicolas Lecointe, d’elmy : « Il y a quelques années, il n’y avait encore que 6 boucles d’autoconsommation collective, aujourd’hui on est à plus de 1000 […] alors l’ensemble des acteurs de l’écosystème (producteurs, banques, agrégateurs et fournisseurs) doivent davantage collaborer pour construire ensemble une bonne intégration de l’ACC dans l’ensemble de l’écosystème tout en conservant le consommateur au cœur de leurs préoccupations ».

Comprendre les enjeux pour les fournisseurs

Un fournisseur d’électricité couvre le volume d’énergie qu’il contractualise au moment de sa signature avec le client. Il doit donc anticiper les volumes à livrer sur une période donnée (souvent 3 ans), en croisant des milliers de scénarios de prix et de consommation pour construire ses offres.

L’intégration de l’autoconsommation collective complexifie cet exercice. Elle introduit de nouvelles incertitudes : quelle part de la consommation sera couverte par la production locale ? Qui seront les consommateurs concernés ? Ces inconnues augmentent les risques, et donc les coûts. À l’inverse, plus un fournisseur maîtrise l’impact de l’autoconsommation collective sur ses volumes, mieux il pourra ajuster ses modèles de prévision et proposer des tarifs compétitifs à ses clients.

Adapter les offres avec l'évolution du marché

L’autoconsommation collective fait partie du droit français et doit être pleinement maîtrisée par les fournisseurs. Alors que le nombre de participants en autoconsommation collective double chaque année, les fournisseurs doivent rapidement s’approprier le modèle. Cela implique d’adapter leurs méthodes, et peut être leurs offres, car pour fournir un client autocosonsommateur, le fournisseur propose le même prix de vente, mais supporte jusqu’à 10 € de coûts supplémentaires par MWh lié à cette gestion spécifique.

Aujourd’hui, certains fournisseurs perdent des clients faute d’avoir su intégrer l’autoconsommation collective dans leur offre. Chez elmy, l’autoconsommation collective est un véhicule d’adhésion client et la réponse à cette évolution des coûts passe par le développement de services complémentaires : « L’autoconsommation collective apporte de la complexité de gestion. Gérer la complexité, c’est notre métier. Plus il y a de complexité à gérer, plus il y a de valeur à bien le faire. »

Les agrégateurs ont besoin de visibilité pour intégrer pleinement l’autoconsommation collective

Le rôle des agrégateurs d’électricité est d’aider les producteurs d’énergie renouvelable à valoriser leur production sur les marchés. Un travail d’autant plus complexe dans une période de forte volatilité des prix de l’électricité. Cependant, l’autoconsommation collective peut représenter une opportunité. En établissant des contrats pluriannuels entre producteurs et consommateurs locaux, l’autoconsommation collective permet de sécuriser des revenus stables pour les uns, et des prix prévisibles pour les autres : un modèle gagnant-gagnant.

Chez Bohr Energie, « agrégateur 3.0 de centrales de production électrique renouvelable », l’objectif est clair : accompagner les petits producteurs indépendants pour qu’ils puissent contribuer activement à l’autonomie énergétique des territoires. L’autoconsommation collective, couplée aux mécanismes de flexibilité, permet donc de valoriser au mieux la production d’électricité entre vente locale et vente sur les marchés.

Mais pour que ce modèle fonctionne, une coordination étroite avec les autres acteurs est indispensable. Tous ont besoin de données fiables sur les taux d’autoconsommation et les courbes de charges prévisionnelles, afin d’adapter leurs propres prévisions et, si nécessaire, de repricer leurs contrats.

C’est cette transparence et circulation fluide de l’information entre les acteurs qui permettra d’intégrer pleinement l’autoconsommation collective dans le marché de l’énergie et d’assurer un bon passage à l’échelle.

Projets éoliens en autoconsommation collective : comment simplifier leur lancement ?

Développer la coordination entre les acteurs du marché de l’autoconsommation collective permettra également de créer des conditions favorables au lancement de projets éoliens. Annaïg Haumont de H2Air (producteur indépendant de parcs éoliens et solaires), a partagé son retour d’expérience sur ce sujet lors de la Journée de l’autoconsommation collective.

Elle témoigne : « Les riverains et les élus nous disaient : « Installer une éolienne, c’est possible effectivement, mais actuellement nos factures d’électricité explosent, est-ce qu’on ne pourrait pas faire le lien entre cette nouvelle infrastructure et notre consommation ? » ». Sans le nommer, ils exprimaient le souhait de faire de l’autoconsommation collective.

Cette demande citoyenne a été un déclencheur pour H2Air, qui a commencé à étudier le potentiel de l’autoconsommation collective dans ses projets et a pour cela contacté Enogrid. En effet, dédier une éolienne à l’autoconsommation collective permet d’assurer de fortes retombées économiques pour le territoire d’accueil, et favorise son acceptabilité. Mais rapidement, des enjeux techniques et réglementaires ont émergé.

À l’époque, la réglementation limitait la puissance d’un projet d’autoconsommation collective à 3 MW, alors que les projets éoliens de H2Air prévoyaient des turbines de puissance plus conséquente. « Notre cellule de gisement de vent nous a dit que c’était un non-sens de brider la machine ou de choisir une éolienne plus petite », explique Anaïg. Depuis, la réglementation a évolué dans le bon sens, élevant la puissance maximale des projets à 5 MW. Une évolution efficace favorisant les projets éoliens.

Le recrutement nécessite une montée en compétences de la filière

Afin de lancer un projet éolien en autoconsommation collective, le recrutement est aujourd’hui un enjeu de taille, qui nécessite une montée en compétences des acteurs. En effet, dans le cadre d’un projet éolien de 3 MW produisant environ 10 GWh par an, il faut mobiliser entre 3 000 et 3 500 foyers. Une tâche considérable pour un producteur, d’autant plus dans une zone peu dense : « Nous sommes des développeurs de projets éoliens, pas des experts en acquisition client. Recruter des milliers de consommateurs, ce n’est pas notre métier. C’est historiquement celui des fournisseurs », explique Annaïg Haumont.

Ce témoignage montre aussi un besoin de montée en compétences des acteurs de la filière. Comme l’explique Thomas Ober d’Enogrid : « L’adhésion de 3 000 foyers à un projet d’ACC, c’est un enjeu d’acquisition client. Historiquement, seuls les fournisseurs savaient le faire. Aujourd’hui, agrégateurs, producteurs et porteurs de projets doivent aussi s’en saisir. L’acquisition client devient une partie du métier de producteur ».

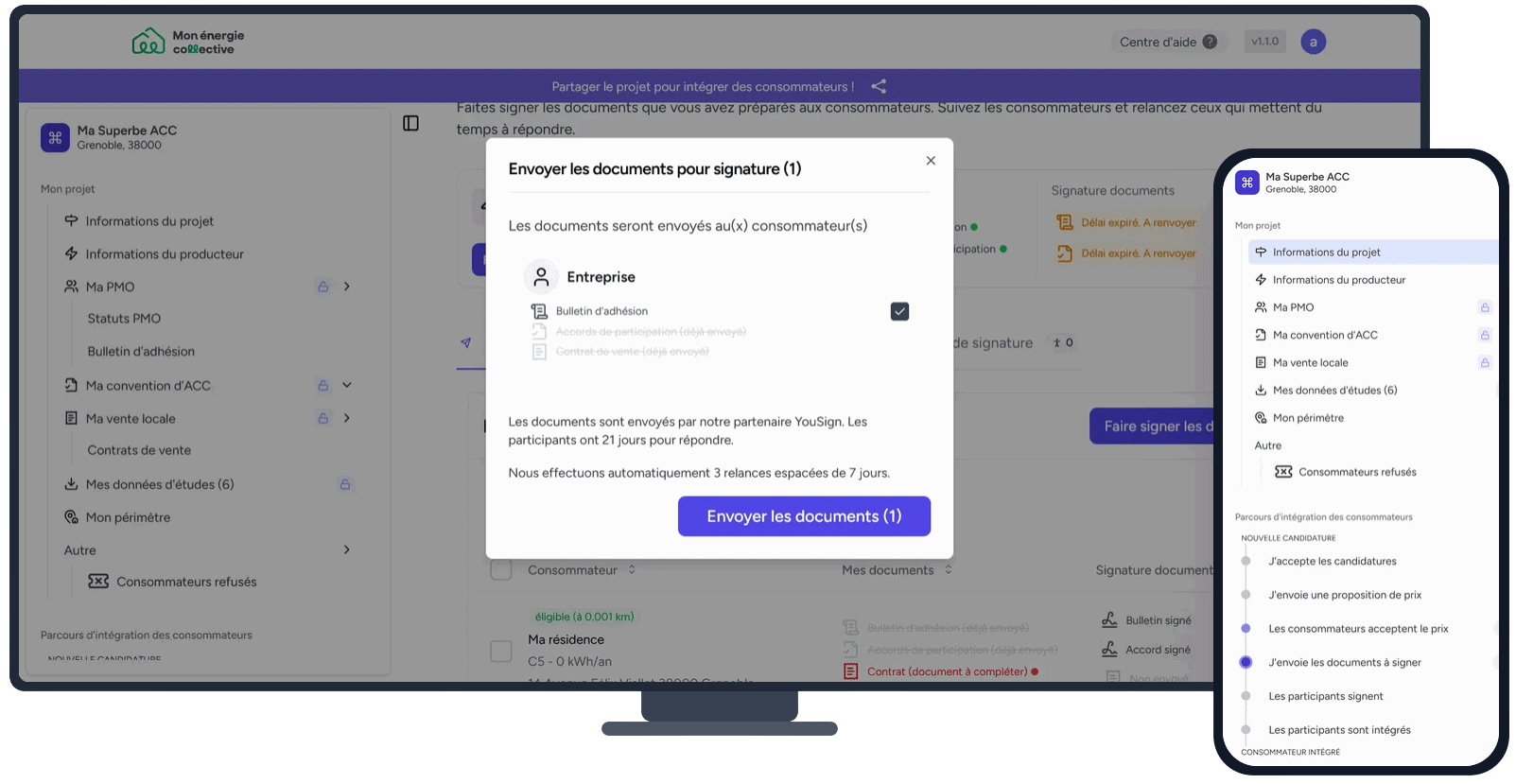

Alors, pour répondre à ce besoin, et simplifier le lancement de projets, Enogrid a développé des outils spécifiques (comme la plateforme Mon énergie collective), a préparé des modèles contractuels avec un cabinet d’avocat spécialisé, et a travaillé en parallèle avec Enedis pour simplifier les échanges via API. Les outils sont prêts et les volontés de coordination sont bien présentes. Reste maintenant à faire monter en compétences tous les acteurs – ce n’est qu’une question de temps.

Le frein de la banquabilité des projets éoliens en autoconsommation collective

Un autre obstacle pour les développeurs comme H2Air est la banquabilité des projets. Il est plus difficile de convaincre les financeurs classiques avec un portefeuille de clients aussi diversifiés. En effet, les consommateurs résidentiels ne peuvent pas s’engager sur la durée, et les entreprises s’engagent rarement au-delà de 3 à 5 ans. Ce qui est moins rassurant qu’un contrat CRE ou un PPA classique, qui offrent une visibilité à 20 ans.

Afin d’encourager le lancement des projets, Enogrid recommande l’assouplissement de la réglementation, tel que de ne plus avoir à dédier une éolienne entière à l’autoconsommation collective.

Les solutions émergent, la coopération s’organise

La nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs de l’autoconsommation collective s’est clairement exprimée lors des échanges, notamment par la voix de Julien Haure, cofondateur de l’agrégateur Bohr Energie, qui identifie 3 leviers concrets pour structurer cette coopération :

« Nous avons identifié 3 axes prioritaires :

- La structuration des dialogues entre acteurs,

- Le partage d’outils et de bonnes pratiques (via des API ou des contrats type),

- Et une meilleure communication avec les parties administratives. »

Nicolas Lecointe, d’elmy, insiste sur la nécessite de construire une vision commune de l’autoconsommation collective entre l’ensemble des parties prenantes, afin de favoriser un cadre stable : « Le modèle pourrait être par exemple se baser sur le fonctionnement des Corporate PPA vis-à-vis de leur intégration dans le système, avec des dispositifs spécifiques simplificateurs. »

En effet, il est essentiel de s’inspirer des bonnes pratiques et de construire une vision commune du modèle, tout en s’assurant que l’autoconsommation collective reste accessible pour des consommateurs et producteurs non professionnels.

L’un des freins actuels à cette coordination réside dans la diversité des acteurs concernés. Contrairement à un PPA classique où des experts de l’énergie se réunissent avec des responsabilités bien définies, l’autoconsommation collective implique d’échanger avec des consommateurs particuliers.

Des coopérations déjà réussies

Le travail réalisé ces dernières années avec Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), est une réussite largement reconnue. Enedis s’est rapidement approprié les spécificités du modèle de l’autoconsommation collective et a mis en place des solutions techniques adaptées : communication via API, automatisation de la déclaration des projets et de la transmission des clés de répartition. Ce qui paraissait complexe il y a quelques années est aujourd’hui largement maîtrisé. C’est un exemple inspirant pour construire les coopérations à venir.

C’est d’ailleurs dans cet esprit de coopération que Bohr Energie a noué un partenariat avec Enogrid dès 2024, afin de bénéficier de leur expertise sur le montage de projets d’autoconsommation collective. Cette démarche collaborative dès la phase amont des projets est essentielle pour permettre au modèle de l’autoconsommation collective de passer à l’échelle tout en s’intégrant pleinement aux logiques du marché de l’énergie.

Développer le rôle de coordination de la PMO : un risque de complexification décourageant

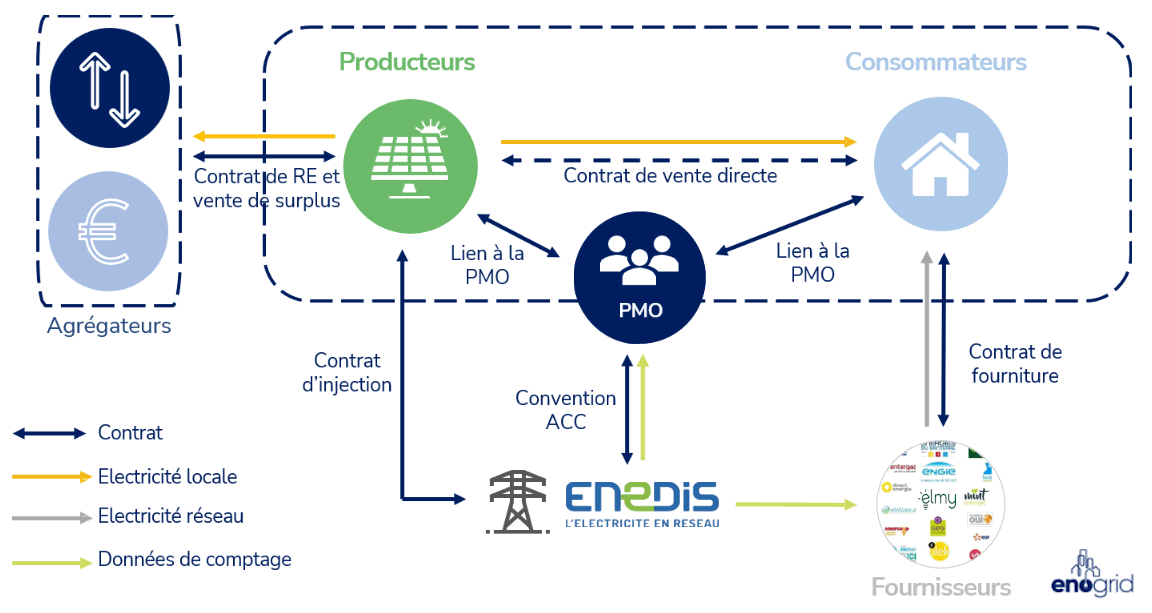

La Personne Morale Organisatrice (PMO) joue un rôle central dans les projets d’autoconsommation collective : elle rassemble producteurs et consommateurs et assure la liaison technique et administrative avec le GRD. Mais dans un contexte où la coordination entre acteurs devient cruciale, une question se pose : la PMO pourrait-elle également jouer ce rôle de coordination et de partage d’informations entre l’intégralité des parties prenantes ?

Pour Thomas Ober d’Enogrid, complexifier le rôle de la PMO risque de freiner le lancement de projets : « L’autoconsommation collective doit rester simple. Les porteurs de projets, même bien accompagnés et bien outillés, sont souvent en phase de découverte. Si nous ne l’avons pas encore fait, c’est aussi parce que la plupart des PMO en sont à leur tout premier projet, et il ne faut pas les freiner. ».

L’autoconsommation collective doit rester simple pour être accessible. Pour une PMO, le premier projet est parfois complexe et nécessite une montée en compétence. Alors il faut simplifier les démarches au maximum pour favoriser le modèle. C’est ce que nous faisons chez Enogrid : en développant des services et des outils dédiés pour rendre l’autoconsommation collective accessible à tous. Et ce que nous constatons de très encourageant : c’est que la montée en compétences des PMO est bien réelle.

Beaucoup de PMO lancent leur premier projet avec l’accompagnement d’Enogrid, puis deviennent autonomes, et en lancent d’autres rapidement. Il faudrait donc trouver le bon équilibre : ne pas freiner les dynamiques actuelles par un excès de complexité, tout en préparant progressivement certaines PMO volontaires à jouer un rôle plus stratégique dans la coordination inter-acteurs.

Conclusion

L’autoconsommation collective change d’échelle, et l’écosystème doit maintenant se coordonner. Fournisseurs, agrégateurs, producteurs, PMO, GRD : chacun doit désormais intégrer ce modèle dans ses processus et ses outils. Les leviers techniques existent. La volonté aussi. Mais pour passer de l’intention à l’action, une coordination concrète est indispensable.

C’est dans cet esprit qu’Enogrid a lancé les discussions avec des acteurs de référence du marché, tel qu’elmy et Bohr Energie. Tous montrent une volonté claire de coordination pour que les projets se lancent efficacement et dans une logique gagnant-gagnant.