La directive européenne 2018/2001 a introduit la notion de communautés d’énergies renouvelables (CER). Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse… Comment se sont-ils appropriés le modèle ? Quelles bonnes pratiques pourraient inspirer la France et notre vision de l’autoconsommation collective (ACC) ?

Pour faire un état des lieux, Enogrid a organisé une table ronde le mardi 24 juin 2025, lors de la Journée de l’autoconsommation collective. Elle était animée par la journaliste Laura Taouchanov et comptait 4 experts : Benjamin Wilkin (d’Energie Commune), Chloé Deparis (de LCP Delta), Alexandra Batlle (de Tecsol) et Benjamin Berthou (d’Enogrid). Les discussions ont été reprises et enrichies pour cet article.

La France assure un cadre très favorable au développement des projets

En France, l’autoconsommation collective est née de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (donc antérieure à la directive européenne de 2018). Elle est définie à l’article L315-2 du Code de l’énergie, et la réglementation évolue régulièrement de façon à la simplifier (tel qu’au niveau des périmètres et de la puissance maximale autorisée au sein d’une boucle).

En plus d’un cadre légal très favorable et précurseur, la France bénéficie d’un autre avantage : Enedis est GRD sur 95% du territoire et a rapidement développé des systèmes d’informations adaptés.

Pour rappel, une communauté d’énergie renouvelable (CER) est une entité juridique autonome, introduite par le droit européen, qui permet le partage d’énergie renouvelable pour ses membres : réseaux de chaleur, de gaz, mobilité électrique... En France, lorsque ce partage porte sur l’électricité, on entre alors dans le champ de l’autoconsommation collective (ACC).

En Corse, l'autoconsommation collective a ses propres modalités

La Corse se distingue de la France sur plusieurs aspects :

- la puissance des installations est limitée à 0,5 MWc,

- les dispositifs de soutien sont spécifiques : le S24 vient d’être lancé (alors que la France continentale bénéficie depuis 2021 du S21 et prépare l’arrivée des AOS),

- le GRD local est EDF SEI.

En Corse, la PMO signe donc la convention d’ACC avec EDF, à qui elle transmet par la suite les clés de répartitions de l’électricité. Concernant les périmètres, en Corse la distance maximale entre les participants d’une opération d’autoconsommation collective est de 2 km (avec une possibilité d’extension à 20 km pour les opérations intégrant un service d’incendie et de secours).

Un acteur de référence de l’ACC en Corse est Energia Nostra, porté par l’AUE et avec qui Enogrid travaille en partenariat. Le réseau organise des rencontres et des formations pour faire monter en compétences les acteurs locaux intéressés par l’ACC.

Focus sur 3 marchés matures et inspirants en Europe

En région Bruxelloise, en Suisse et en Allemagne, des modèles similaires à l’autoconsommation collective sont bien maîtrisés et établis.

En région Bruxelloise, l’autoconsommation collective est très développée mais freinée par un marché restreint

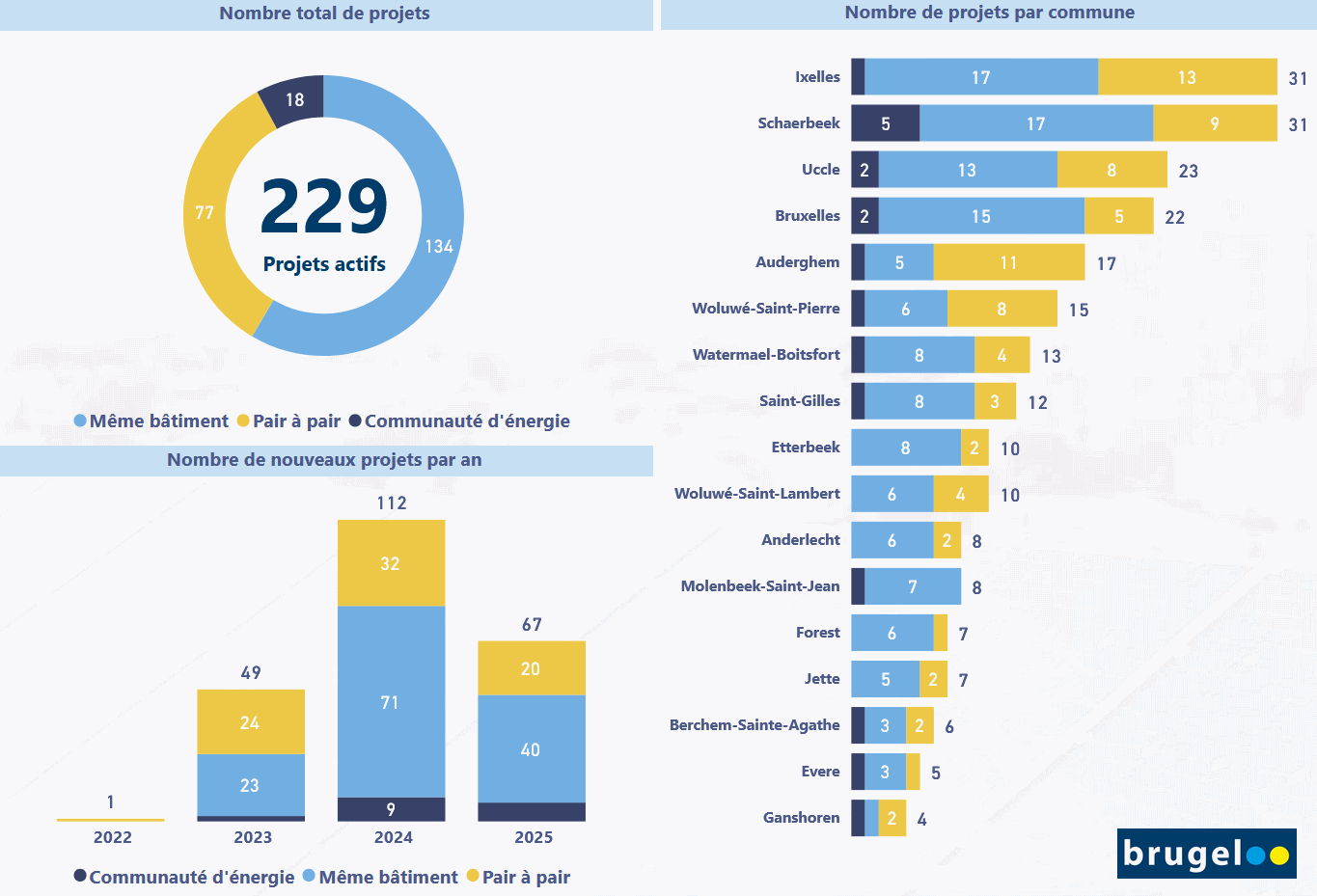

En Belgique, il est question de « partage d’électricité », et non pas d’ACC. Le modèle est plus développé dans la région de Bruxelles : il y a environ 230 opérations actives, sur 1 million d’habitants. Le GRD local (Sibelga) est très impliqué dans le développement de ces communautés.

Benjamin Wilkin (d’Energie Commune) explique qu’à Bruxelles, le partage d’énergie fonctionne selon 3 configurations possibles :

- Le pair à pair entre 2 compteurs (si un particulier possède un panneau photovoltaïque et son voisin non, le voisin bénéficiera du surplus),

- Le partage au sein d’un même bâtiment (généralement en copropriétés, lorsqu’il y a du photovoltaïque sur le toit),

- Puis le partage entre plusieurs bâtiments. Dans ce cas, il est nécessaire de créer une personne morale autonome pour organiser le partage.

À Bruxelles, il y a aussi 4 périmètres, qui sont liés au réseau électrique. Ils sont difficiles à comprendre pour les particuliers, mais en fonction, des réductions de frais de réseau peuvent s’appliquer (plus le périmètre du partage est restreint, plus ces frais sont réduits) :

- Les participants sont situés au sein d’un même bâtiment,

- Les participants sont alimentés par la même cabine Basse Tension,

- Les participants sont alimentés par différentes cabine Basse Tension mais par la même cabine Haute Tension,

- Les participants sont alimentés par différentes cabines Haute Tension.

En Belgique, la presse locale insiste sur l’aspect social du partage d’électricité, qui permet de rencontrer ses voisins en plus de réduire ses factures. Les opérations sont lancées principalement par des particuliers avec des petites productions solaires à leur échelle. Benjamin Wilkin (Energie Commune) explique : « Le solaire est très rapide à mettre en œuvre. Déjà, quand on annonce 1 à 2 ans pour lancer une communauté d’énergie, c’est vécu comme long. Avec une éolienne, s’il faut ajouter le permis, on passe à 7 ans. Alors le solaire, à la fois accessible en termes de coût et rapidement déployable, c’est le client parfait de l’énergie locale. »

Ainsi à Bruxelles, les communautés d’énergies sont très développées, mais 1 million de citoyens, ça ne permet pas de développer un marché. C’est pour cette raison que l’association Energie Commune s’est associée avec Enogrid pour lancer BEST : une version bruxelloise du logiciel de gestion d’opération d’autoconsommation collective français EnoPower, et un bel exemple de coopération transfrontalière.

La Suisse mise sur les « Regroupements de Consommation Propre » pour démocratiser l’énergie renouvelable locale

Depuis 2018, la Suisse a développé 2 modèles :

- Les Communautés d’Autoconsommateurs, limitées à l’échelle d’un même bâtiment.

- Le Regroupement de Consommation Propre (RCP), entre plusieurs bâtiments voisins.

Dans les deux cas, le tarif de l’électricité au sein du RCP doit être égal, au maximum, à 80 % du tarif proposé par le GRD. Dans le cas des RCP, les compteurs intelligents sont la propriété du regroupement ou du prestataire, et il a fallu quelque temps pour les déployer. Mais c’est aujourd’hui un marché très mature avec un écosystème de prestataires bien installés et structurés.

Chloé Deparis (LCP Delta) explique : « Il faut garder en tête que la Suisse est un marché semi-libéralisé : les consommateurs ne peuvent pas choisir leur fournisseur d’électricité, ils doivent prendre le fournisseur local. Le RCP est donc le seul moyen d’avoir une énergie moins chère et d’origine renouvelable. Les propriétaires ont la possibilité d’inclure le RCP dans les contrats de location : cela sécurise les projets auprès des banques. »

Il n’existe aucun registre exact, mais on estime qu’en 2024 il y avait entre 10 000 et 15 000 opérations de RCP, un modèle en forte croissance. En juin 2024, la Suisse a adopté la nouvelle loi sur l’électricité, elle introduit notamment le concept de RCP virtuel qui permet d’utiliser le réseau public de distribution de l’électricité.

Allemagne et autoconsommation collective : un modèle limité à l’échelle du bâtiment

En Allemagne, le modèle Mieterstrom (« landlord-to-tenant electricity ») est celui qui se rapproche le plus de l’autoconsommation collective. Il permet à des locataires de bâtiments multi-résidentiels de bénéficier d’une électricité produite par des panneaux PV en toiture du bâtiment. Cependant, l’utilisation du réseau public de distribution n’est pas permise.

Pour les consommateurs, le modèle Mieterstrom permet une réduction des factures d’électricité, car il n’y a pas de tarif d’utilisation du réseau, ni de taxe sur l’électricité. De plus, le prix de l’électricité de ce type d’opération ne doit pas dépasser 90 % des prix de l’électricité dans la zone. Les porteurs de projets bénéficient également de subventions incitatives. Ainsi, en mai 2024, on comptait environ 9 000 projets de Mieterstrom en Allemagne, et déjà plus de 6 000 opérations actives.

Cependant, comme l’explique Benjamin Berthou d’Enogrid : « Il n’existe pas de modèle permettant l’autoconsommation collective étendue (c’est-à-dire à l’échelle de plusieurs bâtiments, en utilisant le réseau public de distribution). L’Allemagne compte plus de 900 GRD (1 par Länder), ce qui rend les échanges de données et la coordination entre les acteurs particulièrement difficile. »

Pour suivre l’évolution de la réglementation sur l’autoconsommation collective en Allemagne, il peut être intéressant d’observer le Forum pour l’avenir franco-allemand. Il organise des discussions et fait des recommandations, notamment sur la transition énergétique et en faveur de l’autoconsommation collective.

Volontarisme politique et cadre évolutif : trois territoires à fort potentiel

En Autriche, Espagne et Italie, l’autoconsommation collective est aujourd’hui peu développée. Mais les volontés politiques sont là, et le modèle pourrait croître rapidement.

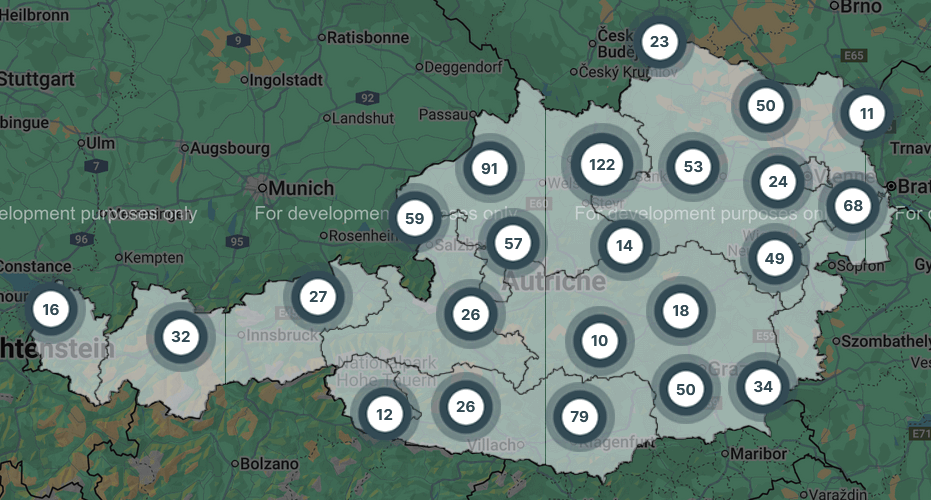

En Autriche, l’architecture du réseau structure le développement de l’autoconsommation collective

De son côté, l’Autriche a suivi la directive européenne à la lettre et l’implémente depuis 2019. Il y a 3 périmètres pour les communautés d’énergies :

- Les opérations de partage dans un même bâtiment (GEA),

- Les communautés d’énergie renouvelables locales, sur le même réseau basse tension, ou régionales, sur le réseau de moyenne tension (EEG),

- Les communautés d’énergie citoyenne, sur l’ensemble du territoire autrichien (BEG).

Avoir des périmètres liés à l’architecture du réseau électrique permet de proposer des tarifs d’utilisation du réseau qui dépendent des niveaux empruntés par le partage d’électricité.

En février 2024, il y avait 1 171 communautés d’énergies renouvelables (EEG) en Autriche. Un autre aspect intéressant du système autrichien est qu’ils ont très tôt fait le choix d’une plateforme d’échange des données énergétiques à l’échelle de l’ensemble de leur réseau.

Aussi, un décret permet à un consommateur de faire partie de 5 communautés d’énergies à la fois. Comme l’explique Benjamin Berthou d’Enogrid : « Ce concept existe aussi en France sur le réseau Enedis mais sous une autre forme : il faut que plusieurs producteurs s’accordent à être dans la même boucle d’autoconsommation collective ; puis une clé de répartition full dynamique permet de gérer la répartition ».

Espagne et autoconsommation collective : un territoire à fort potentiel solaire, freiné par un cadre encore rigide

En Espagne, l’autoconsommation collective est réglementée par Le Décret Royal 244/2019. Mais les contraintes sont fortes (même référence cadastrale, même poste Moyenne tension/Basse tension) et la répartition de l’électricité ne peut être que statique.

Cependant, la réglementation va vers un assouplissement, et le 24 juin 2025 le périmètre réglementaire est passé de 2 km à 5 km. De plus, comme l’explique Alexandra Pocholle-Batlle de Tecsol : « L’Espagne s’est fixée un objectif de 100 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2050, ce qui implique des volumes importants. Depuis 2020 ils sont donc en très forte progression. En 2024, l’autoconsommation avait atteint 8 GW alors qu’en France on était à 4 GW. »

Les défis sont nombreux (entre digitalisation administrative, gestion des surplus et coordination des acteurs, dans un système électrique en partie saturé), mais la volonté politique est présente.

L’Italie investit 2,2 milliards d’euros pour développer l’autoconsommation collective

L’exécutif italien a beau avoir posé un cadre législatif depuis 2019 sur la mise en place des communautés d’énergie renouvelable, leur mise en place est plus récente. C’est le Décret Milleproroghe du 8 novembre 2021 qui définit les règles des communautés d’énergies renouvelables. Beaucoup de décrets sont sortis en 2024, ainsi que des incitations financières, dont 2,2 milliards d’euros de subventions pour les communautés d’énergies renouvelables.

En Italie, le concept de communautés d’énergies renouvelables se distingue de l’autoconsommation collective seulement par les périmètres :

- Les autoconsommations collectives (limitées au même bâtiment),

- Les communautés d’énergies renouvelables (reliées au même poste de transformation moyenne/basse tension).

Les mêmes règles s’appliquent (limite de puissance des énergies renouvelables à 3 MW, possibilité d’entrée et de sortie libre), mais il n’y en a pas sur la gouvernance.

Contrairement à la France, où Enedis maille la majorité du réseau de distribution, l’Italie est plus sur un modèle américain avec une gestion multiple et laissée à différentes entités privées. Cependant, il convient de noter qu’en Italie le groupe Enel joue de nombreux rôles : Enel Energia est fournisseur, E‑Distribuzione est GRD sur 90 % du territoire italien, Enel Green Power construit et exploite des centrales solaires, éoliennes, hydro, tandis qu’Enel X accompagne, installe, finance et gère plusieurs communautés d’énergies renouvelables. Dans le cas où un consommateur serait à la fois dans un projet porté par Enel X, et à la fois chez Enel Energia pour la fourniture d’électricité, cela permet d’avoir une seule facture à la fin du mois.

En Italie, l’une des premières communautés d’énergies renouvelables est celle de Funes, lancée en 1921. Elle est toujours en activité, avec 3 centrales hydro-électrique (775 kWc, 2 698 kWc et 225 kWc), 1 centrale photovoltaïque (170 kWc), un point de géothermie et un point de biomasse (respectivement 1 100 et 700 kWc). Fin mars 2025, on comptait 578 initiatives d’autoconsommation collective opérationnelles sur le portail GSE en Italie, pour une capacité installée totale de 50 MW et de 4 765 sites participants.

Regards croisés : les bonnes pratiques européennes pour accélérer l’ACC

La coopération transfrontalière, levier d’accélération

La coopération transfrontalière permet favoriser le partage de connaissances, d’outils et de méthodologies. Comme le souligne Benjamin Berthou : « Enogrid participe au programme transfrontalier INVECE. Côté transalpin il y a le programme ALCOTRA, lui aussi impulsé et financé par le FEDER. À chaque frontière, on retrouve des initiatives similaires pour encourager l’échange de bonnes pratiques. »

Sur le littoral méditerranéen, le programme INVECE accompagne 10 communautés énergétiques implantées en Sardaigne, Toscane, Ligurie, Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans les Alpes, le programme ALCOTRA, à travers le projet RECROSSES, soutient la création de méthodologies communes pour la mise en œuvre et la gestion des communautés d’énergie renouvelable (CER). Il prévoit la mise en place de 2 guichets uniques (One-Stop Shops – OSS).

L’entreprise Tecsol mise aussi sur les projets européens. Dans le cadre du programme EKATE (Interreg Poctefa), l’entreprise a co-construit avec des partenaires français, espagnols et andorrans plusieurs démonstrateurs.

Les fournisseurs européens sont moteurs de l’ACC

Comme l’explique Chloé Deparis (LCP Delta), en Europe, beaucoup de fournisseurs d’énergie se positionnent directement sur l’autoconsommation collective.

En Italie, le groupe Enel s’est largement positionné sur le sujet, en étant à la fois porteur de projet et fournisseur ; ce qui permet de regrouper toutes les consommations dans une facture unique. En Espagne et au Portugal, c’est le cas également des fournisseurs Iberdrola et EDP. En Autriche, les fournisseurs d’énergie ont une offre dédiée et sont parfois même porteurs de projets.

« Les fournisseurs d’énergie n’ont pas nécessairement à être contre l’autoconsommation collective du fait de leur positionnement. Au contraire, ils ont à y gagner comme on le voit dans certains pays. Et s’ils ne se positionnent pas dessus, ce seront leurs concurrents qui le feront. » explique Chloé Deparis (LCP Delta).

Les limites de puissance de l’ACC varient selon les pays

Beaucoup de pays ont fait le choix de ne pas limiter la puissance des opérations d’ACC. Seul le périmètre est limité : en France à la maille géographique, ou en fonction de l’architecture du réseau électrique pour beaucoup de pays. Par extension, le nombre de consommateurs pouvant rejoindre l’opération est donc naturellement limité par son périmètre autorisé.

Benjamin Berthou d’Enogrid remarque : « C’est le choix qu’ont fait le Portugal, l’Autriche, l’Espagne. En France, nous avons eu une limite à 3 MW, maintenant 5 MW, 10 MW sur dérogation, on est de toute façon limités à un réseau de distribution où les puissances maximales raccordables sont de 12 MW, 17 MW sur dérogation. Alors pourquoi devrions-nous être limités sur la puissance ? ».

Un modèle européen sans équivalent à l’international

Le concept de communautés d’énergies renouvelables est propre à l’Union européenne. À l’international, d’autres pays où le photovoltaïque est très développé ont lancé quelques initiatives similaires, mais le modèle reste marginal.

En Australie, l’innovation précède la réglementation

En Australie, où le photovoltaïque est pourtant très développé (capacité totale de 38,4 GW à fin 2024), il n’y a pas de cadre réglementaire propre à l’autoconsommation collective. Cependant, l’Australie se distingue par une grande souplesse réglementaire permettant de tester des modèles innovants. On compte donc une cinquantaine de communautés d’énergies renouvelables en Australie, qui se rapprochent de la définition européenne.

Par exemple, le « Haystacks Solar Garden » est le premier jardin solaire à grande échelle d’Australie. Lancé en avril 2024, il permet aux membres d’acquérir une parcelle solaire et de bénéficier de crédits sur leurs factures d’électricité, et ainsi de bénéficier de l’énergie solaire.

Les communautés japonaises s’organisent autour de l’énergie pour faire face aux catastrophes

Le Japon ne possède pas non plus de cadre réglementaire spécifique pour les communautés d’énergie renouvelable. Il existe donc plusieurs initiatives locales autonomes, poussées par une volonté de résilience face aux catastrophes. Mais elles sont freinées par des démarches administratives lourdes, ainsi qu’un modèle qui était très monopolistique jusqu’en 2015.

En réponse à la sortie partielle du nucléaire post-Fukushima, le Japon a très rapidement développé le photovoltaïque avec un tarif d’achat généreux. Fin 2024, on comptait 84 GW de capacité de puissance totale, représentant jusqu’à 12 % de la production électrique du pays.

On note quelques projets expérimentaux tels que le Yokohama Smart City Project (YSCP). Lancé depuis 2019, ce projet de ville intelligente a donné lieu à des montages contractuels privés innovants rappelant l’autoconsommation collective. Par exemple, le toit d’une école a été équipé de panneaux PV et la production est vendue au fournisseur TEPCO, puis les revenus sont versés à une association de quartier, qui finance des services communs (mobilité douce, bornes de recharge) et verse une réduction sur les charges de résidence.

États-Unis : un peer-to-peer énergétique encore marginal

Fin 2024, les États-Unis disposaient d’environ 239 GW de capacité photovoltaïque cumulée. Le pays a développé quelques exemples de peer-to-peer (P2P) de l’énergie (permettant à des autoconsommateurs de vendre directement leur surplus d’électricité à d’autres consommateurs via des plateformes numériques). Mais son développement reste minoritaire et généralement porté par des start-ups.

Cela s’explique car les cadres réglementaires n’y sont pas favorables, mais aussi par l’absence d’intérêt économique : les coûts de transaction et d’intermédiation sont souvent trop élevés pour des échanges de quelques kWh, et la valeur ajoutée pour les consommateurs est encore marginale dans un contexte de prix de l’électricité relativement bas.

Conclusion

En posant un cadre juridique ambitieux pour les communautés d’énergies renouvelables (CER), l’Union européenne a largement contribué à leur essor. Ces comparaisons internationales montrent que le modèle se développe plus rapidement s’il s’inscrit dans un cadre réglementaire et économique favorable. Si les citoyens s’intéressent plutôt à la dimension sociale et territoriale de ces projets, ce sont bien des acteurs publics, privés ou associatifs qui les portent, et pour cela, un modèle économique viable reste indispensable.

Dans chaque pays, l’autoconsommation collective (ACC) contribue au développement des énergies renouvelables, tout en assurant des retombées économiques locales. Les projets d’autoconsommation collective sont les meilleurs ambassadeurs de la transition énergétique. Une transition nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques et réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Regarder à l’international permet aussi de nous interroger sur la pertinence de certaines limites réglementaires, du rapport des fournisseurs à l’ACC, et de l’importance des coopérations transfrontalière.

Sur l’ACC, la France fait figure de bonne élève. Elle s’est très vite appropriée le modèle, grâce à un cadre réglementaire précurseur, et des citoyens adeptes des circuits courts ! Le rôle des acteurs de terrain a également été déterminant. Des structures comme Enogrid, créée dès 2018 pour faciliter la mise en œuvre de l’autoconsommation collective, ont contribué à dynamiser l’écosystème dès ses débuts.